Tout d’abord, on retrouve dans le livre des accents médiévaux avec certaines sauces à dominante acide ou aigre (verjus), ainsi qu’avec des liaisons à la mie de pain et aux jaunes d’œufs. En revanche, d’autres préparations sont bien représentatives de la fin du XVIIIe, avec l’utilisation de plus en plus importante de la farine et du beurre, notamment dans la composition des sauces.

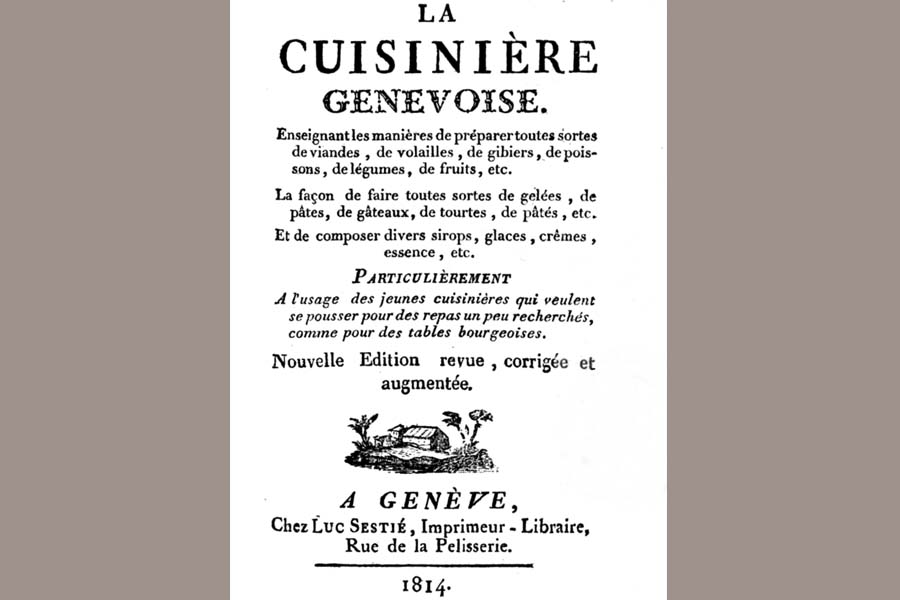

Soulignons que ce livre, comme l’indique d’ailleurs la page de titre, comporte des recettes plutôt destinées aux «tables bourgeoises». On remarque également que l’utilisation des épices est beaucoup plus modeste qu’elle ne l’était au Moyen Age. A ce propos, il faut préciser que contrairement à ce que l’on répète encore trop souvent, l’emploi intensif des épices à l’époque médiévale ne servait pas à cacher le mauvais goût des viandes mal conservées. En effet, la viande fraîche produite très localement était consommée rapidement ou cuite dans des pâtés, voire séchée ou fumée. L’emploi des épices dans la cuisine européenne est allé en diminuant fortement et pourtant, la viande ne se conservait pas mieux en 1400 qu’en 1700.

Question de standing

Au Moyen Age, il s’agissait tout d’abord d’une affaire de goût et surtout de luxe: servir des plats épicés, c’était montrer sa richesse et son opulence. Par exemple, à Genève au début du XVIIe siècle, le prix des épices avait déjà bien diminué par rapport au Moyen Age. Malgré cela, elles étaient encore peu accessibles aux revenus modestes, puisqu’une once de poivre (31 gr.) coûtait 4 sols et une once de cannelle pouvait atteindre 7 sols. Pour donner un ordre de grandeur, un ouvrier agricole gagnait alors entre 10 et 12 sols par jour.

Comme c’est souvent le cas dans les anciens livres de recettes, «La Cuisinière genevoise» ne donne ni proportions, ni temps de cuisson et cela s’explique logiquement. D’abord, le «service la française» (plusieurs services avec plusieurs plats différents) était encore fréquent sur les tables opulentes. Les proportions dépendaient donc non seulement du nombre de convives, mais aussi du nombre de plats et de services prévus. De plus, la cuisine se faisait au charbon ou au bois qui, selon sa qualité, chauffait plus ou moins bien et plus ou moins vite. Les fours ou les potagers (cuisinières de l’époque) n’étaient pas standardisés, ni pourvus de thermostats! Ils étaient de taille variable et construit avec des matériaux différents. Ce sont des détails auxquels on ne pense plus de nos jours, où il suffit d’appuyer sur une touche pour obtenir la température voulue. A l’époque, à quoi bon donner des temps de cuisson? Seules l’expérience et la connaissance de son matériel permettait au cuisinier ou à la cuisinière de les déterminer.

Des recettes roboratives

Certaines recettes de l’ouvrage sont particulièrement consistantes, comme le «pâté de bœuf en pot» (sorte de confit) qui, en plus de la viande, contenait de la graisse de bœuf, du beurre frais, de la moelle, de la mie de pain et des châtaignes… Autre exemple, un pouding composé de mie de pain cuite dans du lait avec huit jaunes d’œufs, des raisins secs, du sucre et du beurre à foison. Deux recettes pour de solides appétits!

D’autres plats, tels que les oreilles de veau farcies à la viande servies avec un coulis d’écrevisses ou les «rissoles de tétines» de veau, ont déserté nos tables depuis longtemps. Citons également les «pets à la poêle» (beignets frits au beurre), la «choumac» (sauce au vin rouge et aux raisins), le «cervelat» (sic), qui était à cette époque une tête marbrée ou un fromage de tête. Enfin, des mets que l’on trouve encore aujourd’hui comme les «méringues» (sic), les bricelets, les rissoles et les indémodables ramequins au fromage.

Frédéric Schmidt